AKTEUR_INNEN EINER TRANSFORMATION DER KULTURPOLITIK

Die Transformation der Kulturpolitik im Sinne einer Einbindung der Freien Szene in den kulturpolitischen Diskurs wird von gewissen Akteur_innen getragen und vorangetrieben. Wer sind diese Akteur_innen? Im Laufe des Kongresses traten vier Gruppen von Akteur_innen hervor: Die Freie Szene durch ihre Vertreter_innen, die Kulturpolitiker_innen der Stadt, die Kulturverwalter_innen und die Bevölkerung:

Die Vertreter_innen der Freien Szene, die Kulturpolitiker_innen und die Kulturverwalter_innen bilden ein Dreieck, das als Feld der möglichen Zusammenarbeit an Kulturpolitik verstanden wird. Die Bevölkerung ist dabei sowohl Impulsgeber als auch Adressat dieses gesellschaftlich verankerten Gestaltungsprozesses der Kulturpolitik. Zum gesamten Feld der Kulturpolitik zählen natürlich auch noch andere Akteur_innen, die aber hier nicht direkt in Betracht gezogen werden Eine Kartographie der Kulturpolitik in Leipzig (s. eine kulturpolitische Kartographie, die während des Kongresses entwickelt wurde).

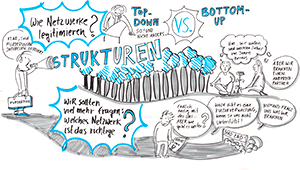

Die Diskussionen haben deutlich gemacht, dass die Entstehung einer nachhaltigen Zusammenarbeit gewisse Veränderungen voraussetzt, sowohl seitens der Freien Szene (1) als auch seitens der traditionellen kommunalen Entscheidungsträger_innen des Kulturbereiches (2). Dabei sind die folgenden drei Schlagwörter besonders wichtig: Visionen, Kompetenzen und Strukturen. Um sich im kulturpolitischen Feld als legitimierter und anerkannten Player zu behaupten, müssen Akteur_innen gemeinsam eine eigenständige und reflektierte Vision für die Kulturpolitik ihrer Stadt entwickeln, die sie durch individuelle Kompetenzen in gewisse Strukturen lenken sollten.

1. In der Freien Szene: tragfähige Strukturen schaffen

Die Freie Szene muss sich nach innen strukturieren, um nach außen auftreten zu können. Die innere Strukturierung deckt verschiedene Fragestellungen auf, in Bezug auf das Selbstverständnis der Freien Szene aber auch in Bezug auf die Legitimität und die Institutionalisierung einer Vertretung der Freien Szene.

Über Selbstverständnis und Zusammenhalt der freien Szene

Die Frage des Selbstverständnisses der Freien Szene hängt eng mit der bereits thematisierten begrifflichen Verschwommenheit zusammen. Wie versteht sich die freie Szene? Wer fühlt sich dazugehörig? Im Laufe des Kongresses wurde über die Netzwerk- bzw. Gemeinschaftsbildung der Freien Szene von unterschiedlichen Referent_innen berichtet. Wie kommt es dazu, dass individualisierte Selbständige, bzw. Einzelkämpfer_innen, sich zusammentun und sich miteinander vernetzen?

Jonas Büchel

Jonas Büchel

Urban Institut

Riga (LV)

mehr zur person Jonas Büchel, Stadtplaner und Kulturmanager, Mitbegründer und Geschäftsführer des Urban Institut in Riga, hat seine Erfahrung aus der Sozial- und Stadtplanung im Kontext seiner Tätigkeit in Riga mitgebracht. Vor dem Hintergrund des europäischen Kulturhauptstadtprogramms 2014 haben sich bereits 2013 sechs Kurator_innen aus der Freien Szene zusammengefunden. Sie haben eine Bewegung junger Kulturschaffender und Aktivist_innen ins Leben gerufen, mit dem Aufruf, die Stadt als entscheidenden Entfaltungsraum für Kunst- und Kulturschaffende, aber vor allem auch für die gesamte Bevölkerung, wiederzugewinnen. Das konkrete Anliegen dabei war die Zwischennutzung von frei stehenden Infrastrukturen zu gewährleisten, was dazu führte, dass sich in Riga eine Community etablierte, die besonders kulturpolitisch aktiv ist. Die Bewegung free Riga hat eine große Resonanzwelle in der Bevölkerung der Stadt ausgelöst, weil man verstanden hat, dass diese losgelöste Energie Platz für neue Perspektive geschaffen hat (s.

Best Practices Katalog).

Christophe Knoch, Jurist und Sprecher der Koalition der Freien Szene aller Künste Berlin (KFS), hat von der Anfangsphase der KFS berichtet. 2012 haben sich alle Sparten an einen Tisch gesetzt. Wie er selber schilderte, war das Zusammenkommen der KFS eine große Überraschung für ihn gewesen, besonders weil gemeinsam Entscheidungen zu fällen bisher sehr schwierig war. Dabei hat er den Aspekt nicht verborgen, dass die KFS mit einer starken Partikularisierung in ihrer Mitte umgehen musste. Entscheidungsfällungen beziehen sich immer wieder auf die Sicherung von eigenen Interessen, jedoch hat das gemeinsame Ziel im Rahmen der Debatten zur sogenannten City-Tax (Verwendung von 50% der Einnahmen aus der City Tax für die Freie Szene) die Sparten bzw. Akteur_innen erstmals richtig zusammengebracht (s. Best Practices Katalog).

Falk Elstermann

Falk Elstermann

naTo e.V. / Initiative Leipzig + Kultur e.V.

Leipzig

mehr zur person In Leipzig schlossen sich Vertreter_innen der Freien Szene in der Vereinigung Leipzig+Kultur zusammen, die im Jahr 1999 gegründet wurde. 2001 beschloss der Verein als Reaktion auf die jahrelange Unterversorgung den »Weißen Januar« zu veranstalten. Damit wurde demonstriert, wie farblos der Kulturkalender der Stadt wird, wenn alle Positionen, die normalerweise durch Aktivitäten der Freien Szene gefüllt sind, frei bleiben. Wichtigste Kampagne war und ist bis heute »Fünf für Leipzig«, eine Aktion, die 2012 bundesweit Gestalt annahm und jeweils 5 % des städtischen Kulturetats jeder Kommune für die Förderung der Freien Szene einforderte. (s.

Best Practices Katalog aber auch

Eröffnungsrede von Falk Elstermann den Eröffnungsvortrag des Sprechers Falk Elstermann).

Jedes vergleichbare Netzwerk bzw. Bündnis hat sich zusammengefunden, um hiesige Lösungsansätze für die hier diskutierten Probleme zu finden. Dies hat die aktive Involvierung, ein sogenanntes commitment von bisher nur einzeln aktiven Akteur_innen ermöglicht. Wie schafft man es aber, diese Initialzündung auf längere Zeit fruchtbar zu machen? Im Laufe des Kongresses hat sich die Frage der Identität als wichtiger Punkt herauskristallisiert. Nach einer Phase der ersten Euphorie geht es darum, eine langanhaltende Verbindung zwischen den einzelnen Akteur_innen zu schaffen, damit sich diese als peers wahrnehmen. Bei diesem Prozess sind neue Kommunikationswege- und Mittel innerhalb der Szene gefragt. Damit soll Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer möglich gemacht werden mit dem Ziel, mehr ideelle und strukturelle Schnittstellen für Freischaffende zu generieren. Dieser Prozess erfordert oft ein intensives Streitgespräch, durch welches das Territorium der Freien Szene im Verhältnis zum gesamten Kulturfeld abgegrenzt werden soll.

In dem Zusammenhang wurde mehrmals während des Kongresses von einem Spartensystem gesprochen. Bildet die Freie Szene einen eigenen Bereich, wie es gerade in der Planung für den neuen Kulturentwicklungsplan von Leipzig gehandhabt wird? Oder ordnet sie sich eher den jeweiligen Sparten, sprich dem Musik-, Theater- und Tanz-, Literatur- und Medienbereich, der Bildenden Kunst oder der Soziokultur unter und muss dort jeweils repräsentiert werden? Die begriffliche Verwirrung zwischen Freier Szene und Soziokultur kann dazu führen, dass gewisse Akteur_innen der Kulturpolitik und -verwaltung die Freie Szene als eine eigene Sparte betrachten. Die Freie Szene ist allerdings keine Sparte sondern ein Bereich, der jeweils in die traditionellen Sparten unterteilt ist.

Eine basis-demokratische Legitimität

Die begriffliche Verschwommenheit der Freien Szene wurde mehrmals während des Kongresses von Skepsis aus der Sicht der Entscheidungsträger_innen begleitet. Mit dieser begrifflichen Unklarheit, was die Freie Szene ist, stellt sich die Frage: wer soll sie dann vertreten? Die Legitimität der Vertreter_innen der Freien Szene bildet eine Notwendigkeit in ihrem Anerkennungsprozess als berechtigte Ansprechpartner_innen seitens der Kulturpolitiker_innen und -verwalter_innen der Stadt.

Die Legitimität weist auf die Governance eines Netzwerkes bzw. eines Bündnisses hin. Referent_innen waren sich einig in der Erkenntnis, dass diese Art von Koalition basisdemokratisch und nicht-hierarchisch aufgefasst werden müsse. Es stellt sich Frage nach den folgenden Kriterien: Wer ist berechtigt am Bündnis teilzunehmen? Gibt es Ausschlusskriterien? Sind diese nicht eher exklusiv? Wie gestaltet man Partizipation? Wie soll die Wahl der Sprecher_innen organisiert werden? Es wurde diskutiert, wie Partizipation innerhalb des Bündnisses zu fördern ist. Dabei empfand der Großteil der Kongressteilnehmer_innen eine starke Abneigung gegenüber Top-down-Netzwerken, die ausschließlich aus stadtentwicklungspolitischen Entscheidungen ins Leben gerufen wurden, wie z.B das »Kreativnetz« in Spandau, das von der Agentur coopolis im Auftrag des Bezirks Spandau gegründet wurde.

Stefanie Raab

Stefanie Raab

coopolis

Berlin

mehr zur person Stefanie Raab, Gründerin und Geschäftsführerin von coopolis - Planungsbüro für kooperative Stadtentwicklung, reagierte auf die Kritik mit einem Plädoyer für die Transparenz.

Transparenz ist ein Schlüsselbegriff in Bezug auf die Legitimitätsfrage solcher Koalitionen. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wer darf das Wort ergreifen? Transparenz ist wichtig, damit sich die Mitglieder solcher Bewegungen weiterhin zugehörig und vertreten fühlen. Es benötigt einen dauerhaften Austausch zwischen den Vertreter_innen und der gesamten Freien Szene. Diese ideale Vorstellung einer legitimierten Vertretung der Freien Szene stößt aber auf gewisse Zwänge. Dabei darf nicht vergessen werden, dass solche Vertretungen ausnahmslos auf einer ehrenamtlichen Basis begründet sind: Letztlich ist der berechtigt, der »was macht«. Aus dem Grund hängt die Frage der Legitimation mit der Frage der Institutionalisierung der Netzwerke zusammen.

Die Institutionalisierung des Bündnis der Freien Szene

Im Laufe des Kongresses wurde reichlich über die Frage der Institutionalisierung des Bündnisses der Freien Szene diskutiert. Welche Form könnte diese annehmen? Welche Rahmenbedingungen braucht es? Einige Gegenstimmen haben sich grundsätzlich gegen die Institutionalisierungstendenzen der Freien Szene geäußert mit dem Argument, dass es zur eventuellen Verstaatlichung bzw. Gesetzlichkeit führen würde. Es hieße, die Freie Szene würde an Flexibilität verlieren. Außerdem haben Andere eine potentielle Kausalität zwischen Institutionalisierung und Disengagement angeführt, mit dem Argument dass eine stark strukturierte Organisation zum Rückzug bzw. Ausstieg von Mitgliedern führen könnte. Diese Stimmen waren aber nicht mehrheitlich. Die Mehrheit hat sich in der Tat für eine Lösung ausgesprochen, die der kulturpolitischen Arbeit des Bündnisses der Freien Szene eine Permanenz, eine Dauerhaftigkeit zuweist. In dieser Hinsicht wurden drei Lösungsansätze vorgestellt: Die juristische Persönlichkeit, die Koordinationsstelle und die Wissensvermittlung.

Im Laufe des Kongresses wurde reichlich über die Frage der Institutionalisierung des Bündnisses der Freien Szene diskutiert. Welche Form könnte diese annehmen? Welche Rahmenbedingungen braucht es? Einige Gegenstimmen haben sich grundsätzlich gegen die Institutionalisierungstendenzen der Freien Szene geäußert mit dem Argument, dass es zur eventuellen Verstaatlichung bzw. Gesetzlichkeit führen würde. Es hieße, die Freie Szene würde an Flexibilität verlieren. Außerdem haben Andere eine potentielle Kausalität zwischen Institutionalisierung und Disengagement angeführt, mit dem Argument dass eine stark strukturierte Organisation zum Rückzug bzw. Ausstieg von Mitgliedern führen könnte. Diese Stimmen waren aber nicht mehrheitlich. Die Mehrheit hat sich in der Tat für eine Lösung ausgesprochen, die der kulturpolitischen Arbeit des Bündnisses der Freien Szene eine Permanenz, eine Dauerhaftigkeit zuweist. In dieser Hinsicht wurden drei Lösungsansätze vorgestellt: Die juristische Persönlichkeit, die Koordinationsstelle und die Wissensvermittlung.

Mehrere Referent_innen, unter anderen

Markus Lüdke

Markus Lüdke

Musikland Niedersachsen gGmbH

Hannover

mehr zur person Markus Lüdke, Geschäftsführer der Musikland Niedersachsen gGmbH, haben die Vorteile der Annahme einer juristischen Rechtsform für das kollektive Bündnis deutlich gemacht, wodurch die lose Koalition eine juristische Persönlichkeit annimmt und dann als legaler Ansprechpartner gegenüber Behörden fungieren kann. Damit wäre es einfacher, Förderung zu bekommen. Im Kongress haben die anwesenden Sprecher_innen der verschiedenen Freien Szenen über die relevanteste Rechtsform für ein solches politisches Bündnis spekuliert, ob Verein, Netzwerk, Verband, Genossenschaft.

Christine Ebeling

Christine Ebeling

Gängeviertel

Hamburg

mehr zur personChristine Ebeling, Sprecherin des Gängeviertels in Hamburg, hat uns daran erinnert, dass die Auswahl der Rechtsform vom jeweiligen Zweck des individuellen Bündnisses abhängt. Im Fall des Gängeviertels in Hamburg erschien die Genossenschaftsform am effizientesten, insofern man von gemeinsamer Nutzung und Bestimmung von Räumlichkeiten ausgehen kann. Im Fall von Leipzig+Kultur haben die Sprecher_innen vor kurzem entschieden, sich als Verein zu registrieren. Der Weg dahin war lang und sehr umstritten. Die Koalition der Freien Szene in Berlin hat noch keinen Konsens über eine Rechtsform erreicht und bleibt erst einmal eine Koalition ohne juristische Persönlichkeit.

Der zweite Lösungsansatz betrifft die Relevanz einer Koordinationsstelle im Verein für die Freie Szene. Wie schon erwähnt ist die Arbeit als Sprecher_in nicht finanziert, obwohl sie sehr viel Zeit kostet. Wegen der Last ehrenamtlicher Arbeit überlebt eine Koalition oftmals nicht. Christophe Knoch hat Gegenbeispiele aus Berlin genannt, wie das Tanzbüro, welches aus zwei Teilzeitkräften besteht. Sie haben die Zeit nachzudenken und Reflexionen sammeln zu können. Es stellt aber ein Problem dar, dass die Koordinationsstelle aus öffentlicher Hand finanziert wird und nicht über die Beiträge der Mitglieder selbst. Dies könnte zu einem Abhängigkeitsverhältnis führen. Die Diskussionen im Rahmen des Kongresses haben sich zu dieser Idee nicht weiter vertieft, es ist aber notwendig gewesen weiter darüber nachzudenken, welches Aufgabenspektrum so einer Koordinationsstelle zugeschrieben werden soll: Bei der Vorbereitung von Meetings, bei der Verfassung von Statements, bei dem Zusammenbringen der Mitglieder?

Ein dritter Lösungsansatz für die Förderung von Dauerhaftigkeit solcher Koalitionen, beschäftigt sich mit der Wissensvermittlung in ihrer Mitte. Wie soll innerhalb des Vereins kommuniziert werden? Wie werden neue Mitglieder über die Geschichte hin zum aktuellen Stand aufgeklärt? Die anwesenden Sprecher_innen vom Bündnis der Freien Szene haben über die Schwierigkeit berichtet, das Wissen des Netzwerkes immer wieder neu zu vermitteln. Wie kann man gewährleisten, dass Diskussionen nicht immer von vorne anfangen müssen, wenn neue Mitglieder dazu kommen? Christine Ebeling, Sprecherin des Gängeviertels in Hamburg, hat darauf hingewiesen, dass ein Daten-Managing-System eine gute Lösung dafür sein kann, durch welches man Protokolle, Dokumente, Flyer, usw. archivieren und worüber man den Kommunikationsfluss erleichtern bzw. differenzieren kann. Emailverteiler sind außerdem unausweichlich, um eine stetige Kommunikation auf mehreren Ebenen sicherzustellen. Außerdem ist gibt es die Möglichkeit, wie im Falle dieses Thesenpapiers, die Entstehung eines Vereins oder Bündnisses durch ein Buch zu dokumentieren. Eine solche Publikation, neben dem Vermittlungsaspekt, hat den großen Vorteil der Stärkung der Identität des Bündnisses.

Entscheidungsträger_innen der Kulturpolitik sollten das Hervortreten solch eines Bündnisses im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Veränderungen der Tätigkeitspektren und Berufswege von Kulturschaffenden und Künstler_innen sehen, um eine Veränderung der Kulturpolitik herbeizuführen.

2. Die Berufung der kommunalen Entscheidungsträger_innen: Den Stellenwert der Kultur verteidigen

Mit kommunalen Entscheidungsträger_innen im Kulturbereich sind Kulturpolitiker_innen und -verwalter_innen gemeint. Kulturpolitiker_innen sind die für den Bereich Kultur zuständigen Vertreter_innen einer Stadt oder Kommune (z.B. in Stadträten vertreten), oder Sprecher_innen für ihre Fraktion im Kulturausschuss . Diese gelten als Spezialist_innen für die Kultur in ihrer Fraktion. Sie treffen auf unterschiedlichen Ebenen Entscheidungen zur Aufteilung des Etats. Kulturverwalter_innen im Gegenteil sind zuständig für die Implementierung dieser Entscheidungen. Als Diener_innen der öffentlichen Hand verfügen sie formell über keine politische Entscheidungsmacht. Jedoch wäre es realitätsfern zu behaupten, dass Kulturpolitiker_innen die einzigen Gestalter der Kulturpolitik sind, während Kulturverwalter_innen sich nur auf die Umsetzung berufen würden. Kulturverwalter_innen, die als Fachexperten von den Kulturpolitiker_innen anerkannt werden, verfügen über einen klaren Einflussrahmen, der sich durch die Kontinuität ihrer Tätigkeit im Vergleich zu einer begrenzten Mandatszeit ausdrückt. Die Figur des Dezernenten bildet zu guter Letzt eine Schnittstelle zwischen den politischen und administrativen Sphären der kulturpolitischen Macht.

Was muss bei den kommunalen Entscheidungsträger_innen im Kulturbereich passieren, damit sie aktiv an der Transformation der Kulturpolitik mitarbeiten können? Im Laufe des Kongresses wurde mehrmals betont, dass sie Kompetenzen sammeln müssen, um die Komplexität und Vielfalt der Kultur in ihrer Stadt erfassen zu können. Aus diesem Wissen sollten sie eine bewusste und reflektierte Vision für die Kulturpolitik ihrer Stadt oder ihres Landes entwickeln können, um sich dafür innerhalb der Politik oder der Verwaltung einzusetzen. In der Tat stellt es sich ihnen als Aufgabe, ob im politischen oder im administrativen Feld, eine Aufwertung der Kultur einzufordern.

Es braucht Visionen und Instrumente

Viele Referent_innen des Kongresses, unter anderem ehemalige oder aktive Kulturdezernent_innen, haben an die Notwendigkeit einer kulturpolitischen Vision appelliert. Der Kulturbereich ist in ständigem Wandel begriffen und es braucht eine aufmerksame Begleitung seitens der öffentlichen Hand, um dessen Anspruch, auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren, gerecht zu werden. Wie soll diese Vision realisiert werden? Was sind die notwendigen Kompetenzen dazu?

Im Laufe des Kongresses wurde gründlich über das Instrument »Kulturentwicklungsplan« (KEP) diskutiert. Klaus Hebborn, Beigeordneter des Deutschen Städtetags, hat darauf hingewiesen, dass KEPs nach einer starken Beliebtheit in den 1970er und 80er Jahren in den 90er Jahren häufig verbannt wurden, aber dass sie momentan wieder eine Renaissance erleben. Allerdings versteht sich ein KEP heutzutage nicht mehr als ein top-down Konzept, sondern eher als ein Gestaltungsinstrument einer partizipativen Kulturpolitik. KEPs ermöglichen bzw. laden die Politiker_innen und Verwalter_innen dazu ein, mit der Bevölkerung und mit den Protagonist_innen des Kulturbereichs gemeinsam an einem visionären Diskurs mitzuwirken: Was wollen wir in 5 oder 10 Jahren gemeinsam erreichen?

Martin Schumacher, Dezernent für Kultur, Sport und Wissenschaft der Bundesstadt Bonn, hat von seiner Erfahrung erzählt. Er wurde mit einem KEP beauftragt als er 2010 sein Amt antrat. Er habe ihn aber eher als einen Masterplan verstanden. Dazu hat er in Bonn einen Think Tank ins Leben gerufen, um mit den Kulturakteur_innen der Stadt über eine Vision für die Kulturpolitik ihrer »Stadt im Wandel« zusammen nachzudenken. Auf den partizipativen Aspekt kommen wir im dritten Teil noch einmal im Detail zu sprechen. An dieser Stelle soll erst einmal der Aspekt der Haltung betont werden. Das Zusammentreffen kulturpolitischer Entscheidungen braucht Visionen, die einem gewissen Wissensstand entspringen sollen.

Um die gesetzten Aufgaben zu erfüllen, brauchen sowohl Kulturpolitiker_innen als auch Kulturverwalter_innen den Überblick über das gesamte Kulturfeld. Sie müssen künstlerische und kulturelle Tendenzen mit verfolgen können. Dafür brauchen sie eine gewisse kulturelle, fachspezifische Ausbildung, so dass sie die Beurteilungskraft eines Amateurs/ einer Amateurin oder eines Hobbykünstlers / einer Hobbykünstlerin übersteigt. Daran merkt man, dass der Stellenwert der Kultur noch unvollständig bleibt, wenn solche Kompetenzen für die Annahme eines kulturpolitischen Mandats fehlen bzw. noch nicht Teil der kulturadministrativen Funktion in der Verwaltung sind. Viel Kritik wurde in Hinsicht auf fehlende Kompetenzen von Entscheidungsträger_innen geäußert: »man würde niemals den Bereich der sozialen Arbeit oder den Finanzbereich »Laien« überlassen, aber den kulturellen Bereich schon«; »es sollte nicht ausreichen, als berechtigter Entscheidungsträger z.B. in einem Chor mitzusingen oder unter der Dusche zu singen«; »es darf nicht passieren, dass ein Kulturdezernent einer Deutschen Großstadt noch nie von Fluxus gehört hat«. Die Entfaltung einer visionären und relevanten Kulturpolitik braucht Fachkompetenzen und Einblicke in die Realität des Kulturbereichs. Aus diesem Grund wurde mehrmals im Laufe des Kongresses dazu aufgerufen, dass sich Kulturpolitiker_innen und Kulturverwalter_innen mehr mit Akteur_innen des Kultur- und Kunstbereichs auseinandersetzen sollten und dass zum Beispiel Veranstaltungsbesuche als Teil ihrer Arbeit zu verstehen sind.

Um die gesetzten Aufgaben zu erfüllen, brauchen sowohl Kulturpolitiker_innen als auch Kulturverwalter_innen den Überblick über das gesamte Kulturfeld. Sie müssen künstlerische und kulturelle Tendenzen mit verfolgen können. Dafür brauchen sie eine gewisse kulturelle, fachspezifische Ausbildung, so dass sie die Beurteilungskraft eines Amateurs/ einer Amateurin oder eines Hobbykünstlers / einer Hobbykünstlerin übersteigt. Daran merkt man, dass der Stellenwert der Kultur noch unvollständig bleibt, wenn solche Kompetenzen für die Annahme eines kulturpolitischen Mandats fehlen bzw. noch nicht Teil der kulturadministrativen Funktion in der Verwaltung sind. Viel Kritik wurde in Hinsicht auf fehlende Kompetenzen von Entscheidungsträger_innen geäußert: »man würde niemals den Bereich der sozialen Arbeit oder den Finanzbereich »Laien« überlassen, aber den kulturellen Bereich schon«; »es sollte nicht ausreichen, als berechtigter Entscheidungsträger z.B. in einem Chor mitzusingen oder unter der Dusche zu singen«; »es darf nicht passieren, dass ein Kulturdezernent einer Deutschen Großstadt noch nie von Fluxus gehört hat«. Die Entfaltung einer visionären und relevanten Kulturpolitik braucht Fachkompetenzen und Einblicke in die Realität des Kulturbereichs. Aus diesem Grund wurde mehrmals im Laufe des Kongresses dazu aufgerufen, dass sich Kulturpolitiker_innen und Kulturverwalter_innen mehr mit Akteur_innen des Kultur- und Kunstbereichs auseinandersetzen sollten und dass zum Beispiel Veranstaltungsbesuche als Teil ihrer Arbeit zu verstehen sind.

Der Überblick über die gesamte Szene soll ihnen ermöglichen, Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Akteur_innen des Kulturbereichs zu fördern. Das Thema der Kooperation zwischen öffentlich gesteuerten Institutionen und Freier Szene wurde während des Kongresses mehrmals angerissen. Die öffentlich geförderten Infrastrukturen bestehen und sollten von freien Akteur_innen besser genutzt werden können. Die Fachkompetenzen von Techniker_innen und Manager_innen aus diesen Institutionen könnten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. In dieser Hinsicht sollte die Förderung solcher Kooperationen eine Aufgabe der Kulturverwaltung werden.

Durchsetzung der Vision innerhalb der Verwaltung und Politik

Die Erarbeitung einer Vision ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Verteidigung, die Werbung für solche Visionen innerhalb der Politik und auch auf Verwaltungsebene. Wie bereits erwähnt wurde, muss sich die Kultur stets legitimieren, wenn es um Verteilung von öffentlichen Geldern geht. Darin besteht die Aufgabe der kommunalen Entscheidungsträger_innen im Kulturbereich: für den Stellenwert der Kultur in ihren Berufssphären zu kämpfen. Aus der Vision soll eine Argumentation gegenüber bzw. mit den anderen Sektoren (Umwelt, Wirtschaft, Bildung, usw.) hervorgehen. Daniela Rathe, ehemalige Kulturamtsleiterin der Stadt Tübingen, hat diese Aufgabe sehr deutlich auf den Punkt gebracht: »Tübingen ist eine Klima-positive Stadt. Das ganze Geld geht in die Umwelt. […] ich führe einen internen Kampf mit den anderen Ämtern. Das soziale Amt spreche ich immer an: hey, vergiss mich nicht!«. Die Kulturamtsleiterin zeigt Gestaltungswillen, ist sich aber auch ihrer Vermittlungsaufgabe bewusst. Es geht darum, ununterbrochen zu erklären, warum die Kultur für die Gesellschaft notwendig ist.

Der Kulturdezernent/ die Kulturdezernentin bildet eine Schnittstelle zwischen den Kulturpolitiker_innen und den Kulturverwalter_innen. Seine Rolle ist besonders wichtig, um die kulturpolitische Vision auf beiden Seiten zu vertreten. Herr Faber, Kulturbürgermeister und Beigeordneter für Kultur der Stadt Leipzig, wurde beim Kongress von Sprecher_innen der Freien Szene auf seine führende Rolle und dessen Bedeutung angesprochen. Seine Antwort versprach ein konsequentes »Vielleicht« über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Sprecher_innen und seinem Amt.

Kooperationen knüpfen: Stadtentwicklung/Kulturpolitik

In diesem Zusammenhang wurde während des Kongresses die Notwendigkeit des Dialogs zwischen Kulturpolitik und Stadtentwicklungspolitik sehr deutlich betont. So eine Zusammenarbeit gehört nicht mehr zum Lexikon des wünschenswert Möglichen, sondern ist ein Muss geworden.

Viele Studien haben in den letzten Jahren belegt, wie eng Kulturproduktion und Raumnutzung miteinander verstrickt sind. »Kultur öffnet Räume«; »Kultur braucht Räume«. Die Frage des Freiraums wurde während des Kongresses stark diskutiert. Ein wichtiger Beitrag der Referent_innen, u.a. von

Yiorgos Papamanousakis

Yiorgos Papamanousakis

Urban Transcripts

London (UK)

mehr zur person Yiorgos Papamanousakis, Gründer und Managing Director des Unternehmens Urban Transcripts, war es, Raum als einen Akteur darzustellen. Der Raum bildet nicht nur einen Rahmen, in dem Kultur bzw. Kunst geschaffen wird und stattfinden kann, sondern er hat einen inhärenten Wert. Er kann Potenzial für Menschen schaffen. Diana Wesser, Performancekünstlerin aus Leipzig, Leiterin von Festivals und Kunstprojekten im öffentlichen Raum, hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Kiez als Ökosystem, als ein Organismus zu verstehen ist.

Viele Referent_innen haben in diesem Zusammenhang an die akute Gefahr der Gentrifizierung für kulturelle Produktion gedacht. Laut Diana Wesser ginge es nicht nur darum, Raumkapitalisten zu denunzieren, sondern anhand des Beispiels Leipzig über »was wir hatten und was wir haben« nachzudenken. Sie hat damit ihren Wunsch nach einer Akzeptanz einer unfertigen Stadt geäußert, um darauf hinzuweisen dass nicht alles fertig sein kann. Man braucht Räume, wo man nicht nur konsumieren kann, sondern, in denen man sich verwirklichen kann. Dies steht im Einklang mit den Theorien von Henri Lefebvre, der in seinem berühmten Aufsatz »Recht auf Stadt« die Notwendigkeit des imaginativen Raums dargestellt hat.

Die G-Frage [die Gentrifizierungsfrage] wird zwar zur Zeit sehr stark diskutiert, aber leider noch nicht aktiv auf politischer und administrativer Ebene behandelt. Das erfordert die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Entscheidungsträger_innen im Kultur- und Stadtentwicklungsbereich. Entscheidungen müssten jeweils im Zusammenspiel beider Bereiche getroffen werden. Die anwesenden Stadtplaner_innen unter den Referent_innen haben es bedauert, dass es so wenige Schnittstellen zwischen den beiden Bereichen gibt. Sie haben ihren Wunsch nach einem interactive city making geäußert, in der die Priorisierung der Kultur feststehen soll. Ganz in diesem Sinne wäre eine Kulturverträglichkeitsprüfung sehr willkommen. Dies würde es ermöglichen, Risiken von Planungsvorhaben im Hinsicht auf potentielle Gentrifizierungsprozesse im Vorhinein besser abwägen zu können.

Neben der erforderlichen Gesprächskultur zwischen Kultur- und Stadtentwicklungspolitik wurden ebenfalls während des Kongresses ganz konkrete Bespiele der Sicherung von Räumen für die Kultur diskutiert.

Philip Horst

Philip Horst

KUNSTrePUBLIK / ZK/U

Berlin

mehr zur personPhilip Horst, Gründungsvorstand der Künstlergruppe KUNSTrePUBLIK und Co-Direktor des Zentrums für Kunst und Urbanistik (ZK/U) aus Berlin, hat von seiner Erfahrung der Leitung des ZK/U erzählt. Die Initiative hat mit Hilfe einer schweizerischen Stiftung bestimmte Räume gekauft und diese dadurch dem freien Markt entzogen. Ein langer Pachtvertrag ermöglicht es ihnen, ihre kulturelle

und künstlerische Tätigkeit langfristig weiterentwickeln zu können. Andere Teilnehmer_innen haben die Idee eines städtebaulichen Vertrags in Erwägung gezogen, der eine Art Versteuerung von Immobilienspekulationen zugunsten der Freien Szene bedeuten würde (s. Interview mit Christian Gracza).